Pour des bâtiments où la santé soit un critère essentiel à côté de l’énergie, de l’environnement et de la maîtrise budgétaire.

Pour des bâtiments où la santé soit un critère essentiel à côté de l’énergie, de l’environnement et de la maîtrise budgétaire.

Retour sur un combat de plus de 30 ans !

Suzanne Déoux

Docteur en médecine, Professeur associé honoraire à l’Université d’Angers, Conceptrice du Master RISEB Risques en santé dans l’environnement bâti, Présidente de Bâtiment Santé Plus et initiatrice du colloque Défis Bâtiment Santé et des Trophées Bâtiment Santé, Fondatrice de MEDIECO Conseil & Formation.

Dès 1986, un an avant l’apparition du concept de développement durable, vous avez créé MEDIECO, société d’ingénierie de santé pour le bâti et l’aménagement urbain.

Vous avez aussi lancé le colloque Défis Bâtiment Santé en 2011, les Trophées Bâtiment Santé en 2012. Comment passe-t-on de la médecine libérale au bâtiment ?

En tant qu’ORL, l’augmentation des maladies allergiques et leur précocité chez les très jeunes enfants m’ont fortement interrogée sur les causes. En médecine, comme l’a énoncé Hippocrate, il y a 25 siècles, on ne peut prétendre guérir un patient sans prendre en considération les influences de son environnement quotidien. Au début des années 80, on manquait d’information sur la relation santéhabitat, que ce soit au sein du monde médical ou chez les professionnels du bâtiment, mais cette décennie a marqué la réelle prise de conscience, notamment avec les conséquences de l’emploi irréfléchi de l’amiante. À cette période, les conséquences sanitaires des moisissures, des acariens, du radon… ont commencé à faire l’objet de publications, mais la démarche n’était pas encore très structurée.

La médecine ne peut se réduire aux seuls actes de soins. Les prescriptions de réalisation d’habitats sains se situent en amont de la maladie et contribuent à l’éviter. Cette prévention est un acte médical à part entière permettant de limiter les dépenses de santé. C’est pourquoi j’ai abandonné la vision curative pour me plonger entièrement dans l’aventure de l’écologie médicale ! Dans les premières années de ma reconversion, j’ai passé beaucoup de temps à m’informer, à collecter des données, à aller voir des expériences dans d’autres pays… J’ai aussi passé plusieurs diplômes d’université pour me spécialiser : Hydrologie et Climatologie Médicales, Environnement et Santé Publique, Environnement et Cancers avec un mémoire, en 1993, Le radon en questions.

Rappelons aussi la logique de la démarche : le néologisme « écologie » a été créé par Haeckel en 1866 à partir du mot grec « oïkos », qui signifie maison. Étymologiquement, c’est la « science de l’habitat », dont l’objet est l’étude des interrelations des êtres vivants avec leur environnement.

Vos confrères partagent-ils tous largement cette prise en compte de l’importance d’un habitat sain pour prévenir les maladies ?

Pour le corps médical dans son ensemble, ce n’est pas évident. Des spécialités y sont plus sensibles, notamment les allergologues et les pneumologues, alors que les pédiatres se préoccupent malheureusement assez peu de cette dimension. Quant aux généralistes, ils n’ont pas le temps et la transformation de leur mode d’exercice a changé leur approche : aujourd’hui, les patients vont majoritairement en consultation, et demain, ils utiliseront la télémédecine. Auparavant, on se déplaçait chez les patients, et c’était une source d’informations très riche pour le médecin : avaient-ils les moyens de se chauffer ? Quels types d’équipements utilisaient-ils ? La présence d’odeurs, de moisissures, etc… permettait déjà de donner des conseils pour une meilleure santé, avant même de commencer à se pencher sur une ordonnance !

La montée en puissance des maladies allergiques n’est-elle pas, elle aussi, liée aux changements de modes de vie ?

Tout à fait. L’allergie est une maladie des pays industrialisés ; elle est rare dans les pays en voie de développement. Jusqu’au XXe siècle, il n’y avait pas d’antibiotiques, on se battait contre les microbes en amont. C’était l’approche hygiéniste. Par exemple, pour la tuberculose, on ouvrait grand les fenêtres selon l’adage « là où entre le soleil, le médecin n’entre pas ! ». Aérer son logement faisait partie des prescriptions médicales !

Après la deuxième guerre mondiale, on a assisté à un double phénomène. Les progrès scientifiques, avec l’utilisation des antibiotiques, ont fait disparaître la crainte des maladies infectieuses ou encore le traitement de l’eau potable et des eaux usées a limité la diffusion de certaines maladies. Ensuite, dans les années 70, les chocs pétroliers ont positionné les économies d’énergie comme une priorité avec une véritable « chasse au gaspi » : pour ne pas perdre de calories, les occupants se sont mis à boucher tous les trous de leur logement ! Cette campagne médiatique a entraîné une « culture du confinement ».

Résultat : les petits gestes du quotidien, comme aérer, ont été perdus. On a eu l’impression qu’on avait gagné la partie contre la maladie. Pendant que les maladies infectieuses perdaient du terrain, les maladies chroniques se sont largement développées.

Depuis 1986, le sujet de la santé dans le bâtiment a pris de l’importance et vous faites partie des acteurs qui y ont largement contribué. Comment avez-vous accompagné cette prise de conscience ?

Après la phase importante au cours de laquelle je me suis documentée et formée moi-même, il a effectivement fallu s’attaquer à la diffusion de l’information ! J’ai largement été incitée par mon entourage à écrire un livre, ce que j’ai fait avec L’écologie, c’est la santé (éditions Frison-Roche, 1993). Cette expérience m’a permis de structurer ce que j’avais collecté et cela a été une belle carte de visite pour gagner en légitimité, être invitée lors de conférences, donner des formations, avoir des papiers dans la presse ou être conviée à des émissions radios…

Après la phase importante au cours de laquelle je me suis documentée et formée moi-même, il a effectivement fallu s’attaquer à la diffusion de l’information ! J’ai largement été incitée par mon entourage à écrire un livre, ce que j’ai fait avec L’écologie, c’est la santé (éditions Frison-Roche, 1993). Cette expérience m’a permis de structurer ce que j’avais collecté et cela a été une belle carte de visite pour gagner en légitimité, être invitée lors de conférences, donner des formations, avoir des papiers dans la presse ou être conviée à des émissions radios…

Mais ce premier ouvrage étant dense, pas assez ciblé bâtiment, j’ai donc écrit ensuite Habitat Qualité Santé, clefs en main (1997) pour toucher plus directement les professionnels. En parallèle de la démarche environnementale HQE née en 1996, il semblait opportun d’insister plus largement sur la santé d’où HQS. Et ce livre a trouvé un bel écho, avec notamment des fédérations d’industriels qui m’ont sollicitée pour construire l’évaluation sanitaire de leurs matériaux : d’abord la Fédération Française des Tuiles et des Briques pour le monomur terre cuite, puis la Fédération Française du Bâtiment pour la chènevotte et le béton de chanvre, ensuite le Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du béton pour le bloc béton. Est alors née l’Analyse Qualité Santé® de différents autres produits et équipements du bâtiment.

Dans un deuxième temps, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre ont commencé à s’intéresser à la démarche. Ma première sollicitation a été en 2007, avec l’Hôtel de Région Rhône-Alpes et l’hôpital d’Annemasse-Bonneville. Les maîtres d’ouvrage publics ont été pionniers et les privés ont suivi rapidement. Actuellement, ce sont de très nombreux projets auxquels est intégrée une mission d’ingénierie de santé qui ne se cantonne plus au seul bâtiment, mais concerne aussi des opérations d’urbanisme, des évaluations des équipements de transport électrique et bien d’autres thématiques.

Côté formation, c’est l’École d’architecture de Paris La Villette qui a été la première, en 1997, à donner une large sensibilisation à la prise en compte de la santé dans les projets HQE. Ensuite, je suis intervenue dans la plupart des écoles d’architecture et d’ingénierie, auprès de divers acteurs de santé, notamment des laboratoires comme GSK, le fabricant de la Ventoline, puisque les asthmatiques sont les premiers à souffrir d’une mauvaise qualité de l’air. Ils ont organisé de nombreuses conférences débats pour le corps médical et ont contribué à la diffusion du sujet.

Côté formation, c’est l’École d’architecture de Paris La Villette qui a été la première, en 1997, à donner une large sensibilisation à la prise en compte de la santé dans les projets HQE. Ensuite, je suis intervenue dans la plupart des écoles d’architecture et d’ingénierie, auprès de divers acteurs de santé, notamment des laboratoires comme GSK, le fabricant de la Ventoline, puisque les asthmatiques sont les premiers à souffrir d’une mauvaise qualité de l’air. Ils ont organisé de nombreuses conférences débats pour le corps médical et ont contribué à la diffusion du sujet.

Parallèlement, j’intervenais à l’Institut Supérieur de la Santé et des Bioproduits d’Angers en troisième année de licence, pour sensibiliser les étudiants à la santé environnementale. La directrice, convaincue de l’importance de cette approche, a souhaité une formation dédiée à la relation santé/bâtiment. J’ai donc créé, en 2008, le master Risques en santé dans l’environnement bâti (RISEB) avec le nouveau métier d’ingénierie de santé dans le cadre bâti et urbain.

Pour faire connaître ces nouvelles compétences sur le marché de l’emploi, nous avons lancé, avec les étudiants, en 2011, la 1ère édition des Défis Bâtiment Santé, soutenue par Saint- Gobain que nous accompagnions sur un démonstrateur de maison multi-confort.

Et le législateur dans tout cela ? A-t-il suivi ? Quelles sont les étapes notables ?

Outre le Règlement sanitaire départemental qui, depuis 1978, contient des dispositions applicables aux bâtiments, le législateur a surtout pris conscience de l’impact sanitaire des matériaux avec l’amiante. Le contexte est particulier, car la cancérogénicité de ce magic mineral a été établie en 1955, mais la culture face au risque n’était pas comparable à ce qu’elle est aujourd’hui. Dans la France d’après-guerre, il fallait reconstruire et vite ! En 1968, l’objectif d’ouvrir un collège par jour a été atteint, ceci grâce aux systèmes de construction métalliques industrialisées. En 1973, l’incendie du collège Pailleron a été le premier d’une série. Les structures en acier ont fondu très vite faisant vingt morts dont seize enfants. Avec ces drames, l’amiante, résistant au feu, est apparu comme une solution : on l’a projeté en flocage un peu partout… jusqu’en 1978, date de la suppression de cet emploi avant d’interdire définitivement tout usage d’amiante en 1997. Mais nous le savons, ces dispositions législatives ne suppriment pas le risque toujours actuel d’exposition à l’amiante résiduel dans les bâtiments. Leurs rénovations doivent bénéficier de techniques innovantes pour protéger les occupants et les opérateurs.

Sur la qualité de l’air intérieur, les réelles actions ont débuté au XXIe siècle ! L’OQAI (Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur) a été créé en 2001. Une des avancées notables a été ensuite apportée par la loi Grenelle II de 2010 dont l’article 180 a instauré trois obligations : la surveillance de la QAI pour certains établissements recevant du public dont les enfants et, à partir du 1er janvier 2012, l'étiquetage des polluants volatils des produits de construction et de finition, mais aussi d’ameublement. En réalité, les informations concernant le mobilier sont encore attendues. L’étiquetage des autres produits concernés est bien effectif et a stimulé la réduction des émissions de 10 substances toxiques et des composés organiques volatils totaux. Quelques bémols cependant. Les émissions sont mesurées à 28 jours et non plus également à 3 jours. Des peintures en phase solvant peuvent donc être A+, classe attribuée aux très faibles émissions. Cela donne une fausse sécurité, notamment, au grand public, qui occupe les locaux peints dès les premiers jours. De même, la classe A+ est obtenue si les émissions totales de COV sont inférieures à 1 000 microgrammes/m3. Qu’elles soient de 999 μg/m3 ou de 19, la classe d’émission reste A+ ! Les produits vraiment peu émissifs ne sont pas différenciés.

Sur la qualité de l’air intérieur, les réelles actions ont débuté au XXIe siècle ! L’OQAI (Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur) a été créé en 2001. Une des avancées notables a été ensuite apportée par la loi Grenelle II de 2010 dont l’article 180 a instauré trois obligations : la surveillance de la QAI pour certains établissements recevant du public dont les enfants et, à partir du 1er janvier 2012, l'étiquetage des polluants volatils des produits de construction et de finition, mais aussi d’ameublement. En réalité, les informations concernant le mobilier sont encore attendues. L’étiquetage des autres produits concernés est bien effectif et a stimulé la réduction des émissions de 10 substances toxiques et des composés organiques volatils totaux. Quelques bémols cependant. Les émissions sont mesurées à 28 jours et non plus également à 3 jours. Des peintures en phase solvant peuvent donc être A+, classe attribuée aux très faibles émissions. Cela donne une fausse sécurité, notamment, au grand public, qui occupe les locaux peints dès les premiers jours. De même, la classe A+ est obtenue si les émissions totales de COV sont inférieures à 1 000 microgrammes/m3. Qu’elles soient de 999 μg/m3 ou de 19, la classe d’émission reste A+ ! Les produits vraiment peu émissifs ne sont pas différenciés.

Si l’amélioration sur les émissions de matériaux est nette, le renouvellement d’air reste un sujet épineux ! 60 % des maisons individuelles ne sont pas conformes à réception. Pourtant aucun contrôle de fonctionnement n’est encore obligatoire lors de la livraison d’un bâtiment. Pour que la mise en oeuvre du renouvellement d’air soit efficace, il faut toute une chaîne de bonnes pratiques : la dimension des entrées d’air - le simple fait qu’elles existent déjà ! - la circulation de l’air dans le bâtiment, qu’il puisse, tout simplement, passer sous les portes, des extractions dans les pièces d’eau et la cuisine, que les ventilations fonctionnent, que les tuyaux d’évacuation ne soient pas bouchés, pincés, percés, écrasés… Il y a énormément de points sensibles et un flou sur les compétences nécessaires, parfois c’est le plombier, parfois c’est l’électricien qui s’en occupe, mais ce n’est pas vraiment leur métier ni à l’un, ni à l’autre. Je milite depuis longtemps pour la création d’un vrai métier de ventiliste : on a bien des plaquistes pour la pose des plaques de plâtre !

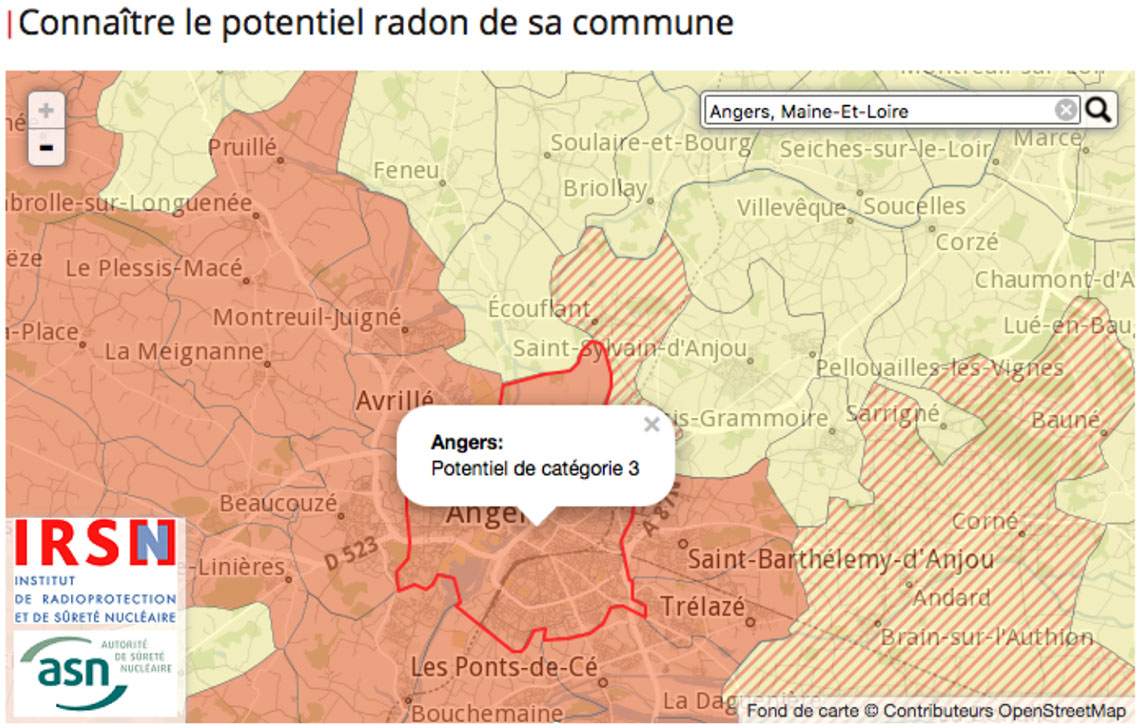

Autre progression : les dispositions réglementaires des décret et arrêté de juin 2018 pour maîtriser enfin la première source d’exposition de la population française aux rayonnements ionisants. Je veux évoquer ici le radon, premier cancérogène des bâtiments, auquel sont attribués 3 000 cancers du poumon par an en France (IRSN), autant que le tabagisme passif. Le niveau de référence a été maintenant abaissé à 300 Bq/m3. Les communes françaises sont réparties en trois zones à potentiel radon, le plus élevé étant dans la zone 3. Selon la classification, l'information, l'évaluation ou les mesures, la prévention de l'exposition au radon doivent être mises en oeuvre par les publics concernés.

Si les avancées en matière de qualité de l’air intérieur sont lentes, c’est parce qu’on n’est pas conscient qu’on respire alors que boire et manger sont des actes volontaires ! Et surtout les considérations économiques restent toujours prédominantes. Je participe aux travaux santé du groupe de Réflexion Bâtiment Responsable 2020 du Plan Bâtiment Durable : on aimerait sortir de la seule sensibilisation et aller vers des obligations, mais il y a une vraie réticence à imposer des surcoûts aux maîtres d’ouvrage. On l’a vu de manière très concrète, en septembre 2014, lors de l’obligation de campagnes de mesures de la QAI dans les écoles. Ségolène Royal l’a transformée en simple option pour « répondre aux inquiétudes des maires ».

Est-ce qu’aujourd’hui, le risque sanitaire est bien intégré lorsqu’émergent de nouveaux produits, notamment intégrant des nanomatériaux ?

Ce n’est vraiment pas toujours le cas ! Il est urgent que tous les produits de construction et de finition, nouveaux ou déjà présents sur le marché, soient évalués selon les mêmes critères, déjà connus depuis plus de 30 ans, car énoncés comme exigences essentielles dans la Directive Produits de Construction de décembre 1988. Qu’ils soient géosourcés d’origine minérale, pétrosourcés, biosourcés d’origine végétale et animale, recysourcés issus du recyclage ou réemployés, tous les produits doivent fournir la preuve de leur innocuité ou communiquer les précautions indispensables pour être mis en oeuvre dans les bâtiments.

Un postulat, encore trop souvent utilisé, « c’est naturel, c’est sain ! » ne peut suffire. Vous avez des plantes, des champignons tout à fait naturels que je ne vous conseille pas de tester ! En outre, un matériau n’est le plus souvent naturel que par sa provenance et nécessite très souvent des transformations et des additifs pour optimiser son utilisation. Il ne s’agit pas bien sûr d’être alarmiste tant que leur analyse sanitaire globale ne permet de penser qu’ils présentent des risques. Mais, au regard de leurs perspectives de développement avec les prochaines exigences bas carbone qui vont rejoindre celles d’efficacité énergétique, il me semble important de les évaluer pour les utiliser sans risque et avec efficacité. Nous travaillons actuellement sur le sujet afin de proposer des protocoles d’évaluation simples et de quantification de l’exposition pour que ces filières puissent se développer, appuyée sur des critères scientifiques fiables. Le champ des possibles est vaste et aucun matériau n’est a priori exclu, hormis évidemment le plus nocif matériau naturel, l’amiante ! Il faut regarder les lacunes objectivement, les analyser et progresser à partir de données fiables.

Le décret de juin 2018 impose la communication, à compter du 1er juillet 2020, pour les matériaux géosourcés et recysourcés intégrant des résidus industriels, de l’exposition aux rayonnements gamma, sous la forme d’un indice de concentration d’activité (I) — déjà établi depuis plus de 20 ans — par la Directive Euratom de 1996. Il doit être inférieur à 1 et concerne des matériaux naturels comme le granit, les porphyres, le tuf, la pouzzolane, la lave, mais aussi des matériaux intégrant des cendres volantes, des laitiers de sidérurgie, des boues rouges, des mâchefers…

Si l’économie circulaire part d’une volonté louable de préserver notre planète, il est indispensable de s’assurer, dès maintenant, que celle-ci ne se fasse pas au détriment de la santé avec des conséquences qui pourraient être durables. Le recyclage et le réemploi sur site lors de déconstruction impose de connaître, par exemple, la période de mise en oeuvre des matériaux à réutiliser et, par exemple, les éventuels traitements avec une substance désormais interdite.

Enfin, les nanomatériaux devraient inciter à la nanoprudence jusqu’à ce que la nanotoxicologie apporte des réponses plus précises ! On se lance sans aucune réelle évaluation, subjugué par les potentialités techniques des composés les plus utilisés dans le bâtiment comme le nano-argent, le nano-dioxyde de titane, les nanotubes de carbone. On met en avant leur caractère bifonctionnel : le carrelage, l’évier, les interrupteurs, les poignées de porte deviennent antibactériens, le vitrage est auto-nettoyant, les peintures purifient l’air… mais on sait déjà qu’à poids égal, la réponse biologique à une exposition au même produit diffère selon sa dimension micrométrique ou nanométrique, notamment pour l’inflammation pulmonaire.

Un dernier mot pour les lecteurs de Construction 21 ?

La finalité du bâtiment est d’être un espace de vie pour l’homme ! Rénover pour économiser l’énergie, augmenter la performance environnementale, maîtriser les coûts, c’est bien, intégrer la santé, c’est mieux ! Offrons des Bâtiments Santé Positive® !

Interview réalisée le 26 mars 2019 par Marie Bérenger, Kita Organisation, pour Construction 21

Depuis 30 ans, Suzanne DÉOUX développe une approche globale en santé environnementale centrée sur l’interaction Bâtiment & Santé avec la publication de premiers ouvrages de référence l’Écologie, c’est la santé (1993), Habitat Qualité Santé (1997), Le Guide de l’habitat sain (2002, 2004), Bâtir pour la santé des enfants (2010). Elle est également co-auteur de L’air et la santé (2004), Bâtir éthique et responsable (2007), Bâtiments, Santé, le tour des labels (2011). Après un premier article en 1990 dans la Revue des Deux Mondes, « Si Hippocrate réécrivait son traité : des airs, des eaux et des lieux », de nombreuses revues scientifiques, professionelles et grand public ont été intéressées par sa démarche de médecine environnementale.

En 1986, elle a fondé MEDIECO et crée l’Ingénierie de santé pour le bâti et l’aménagement urbain. Dans le cadre de missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’oeuvre, elle participe à de très nombreux projets afin d’améliorer la prise en compte de la santé dans l’acte de construire et d’aménager la ville. Elle accompagne les industriels pour la caractérisation sanitaire des produits de construction et des équipements. Elle joue également un rôle essentiel auprès des gestionnaires de bâtiment pour le diagnostic et la gestion de problèmes de qualité de l’air intérieur. Membre du groupe RBR 2020 du Plan Bâtiment Durable, elle a participé, en 2019, à la rédaction de la Note Bâtiment Responsable et Santé.